当我们使用相机拍摄视频时,与拍摄静态图像一样,有很多参数可供我们选择,曝光光圈、快门、感光度、帧率、分辨率、长宽比等等。其中,帧率选项(画面速率)是视频中所独有的概念。

01 什么是帧率

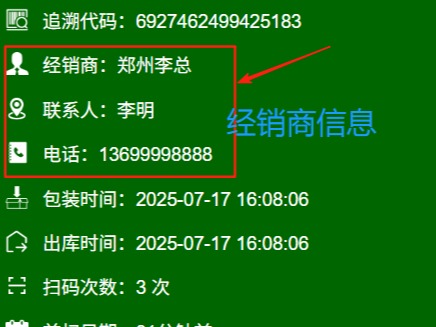

所谓帧率,指的是相机在1秒钟内拍摄下多少幅连续的画面,它的单位是fps,即 frame per second(每秒传输帧数)。众所周知,人的视觉系统对画面有短暂的记忆能力,在同一形象不同动作连续出现的时候,只要形象的动作切换速度足够快,观者在看下一张画面时,会重叠之前一张的印象,因此产生形象在运动的幻觉。这是“视频”这一内容形式之所以能成立的生理依据。

GIF就可看作是低帧率的视频片段

那么这里的“短暂”要求多短?“足够快”要求多快呢?

起初,无声电影的底片拍摄帧率介于16fps到24fps之间,当有声电影在1926年推出时,人耳对音频的变化更敏感,反而削弱人对电影帧率的关注。

由于之前很多无声电影使用22至26fps的帧率播放,因此选择中间值24fps作为有声电影的帧率。

不过,并非用上24fps拍摄就绝不会出现“卡顿”,实际30fps会更有保障。PAL制式电视机的播放帧率则通常为25fps,所以24fps的电影在电视上播出时,会有4%左右的提速(不明显,不易察觉)

02 慢动作镜头

在富士无反 X-T4 以及 X-S10等机型上,现在已经可以录制1080P 240fps 规格的视频了。

这一规格的视频每拍摄1秒钟时长,即可记录下240幅图像,如果以24fps的帧率来播放,就需要10秒钟的时间,而且这10秒时完全无卡顿的10秒,也就是所谓的“10倍慢动作镜头”或者“10倍升格镜头”。

为什么要用到慢动作镜头呢?

# 情感

在作品中为了区别以及烘托高潮部分,在画面处理时会较多地运用慢动作镜头。

# 动感

慢动作镜头会将连贯的动作拆分,让观众观察到一些日常生活中无法观察到的细节,有一种超越现实的体验。

©王永辉丨X-S10

# 节奏

可以打破常规的时间概念,让短暂的瞬间延长,从而塑造一种时空扩展的节奏感。

# 强调

在一些情感故事发生转变的关键时刻,慢动作镜头可以将作品想要表达的情感进一步放大,如胜利的愉悦、离别的哀伤、偶遇的惊喜等等。

# 意境

在环境表现上用一组慢镜头呈现出超越引力的虚幻意境。不仅满足视觉效果,还能用来塑造梦境。

03 高帧率还是低帧率

高帧率拍摄并非只有创造慢动作镜头这一项功能。虽然人眼对于高于30fps的超高帧率并不敏感,但使用超高帧率拍摄、播放的视频仍旧会带来不同的观感,尤其是快节奏动作场景或者手持机位拍摄的镜头时差异尤为明显,高帧率影片的画面表现更加清晰、丝滑顺畅。

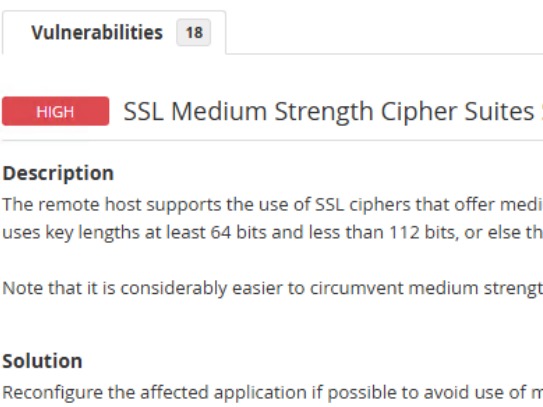

低帧率影片的动态画面还是能看出残影的拖曳感

因此,有些优秀的影片仍然不计成本地选择高帧率来拍摄。(别说只有胶片拍摄才会提高成本,成倍增加的素材量在存储、传输拷贝、后期处理等环节都会增加时间和人力成本)

# 高帧率影片

•《霍比特人》48fps

•《比利林恩的中场战事》120fps

•《阿凡达2》48fps

•《双子杀手》120fps

虽然电影普遍采用24fps的拍摄帧率,放映也采用此标准,但2012年上映的电影《霍比特人:意外之旅》是一次例外。

这部电影采用48fps的技术拍摄及播放,最终的结果是画面的清晰度和平滑度大大提升,而在以往,每秒24帧技术下,画面在高速动态场景下会出现模糊、抖动的情况,虽然这表现并不明显,但是对比之下则能很清楚地发现区别。

播放超高帧率电影需要特定设备(就连144hz刷新率的显示器都要比60hz普通显示器贵不少)。

当年《比利林恩的中场战事》热映时,全北京只有少数几家影院支持120fps的播放规格,票价也是普通版数倍。看完之后再来看常规帧率版本就知道回不去了。

不过,像李安这种激进的高帧派目前来看还没能成为主流。他认为高帧率和3D一定是未来的方向,“The future is already here. ”,但24fps仍旧是大众以及多数创作者心目中对于“电影”的认知和情结。

24fps这种比电视剧要低上一些的帧率,临界于卡顿和不卡顿之间的画面所拥有的独特魅力,正是塑造画面“电影感”的重要因素之一,是电影美学的特殊气质。

对于普通拍摄者而言,当前富士无反相机为大家提供了丰富多样的拍摄规格选项,大家可以根据自己不同的使用需求、审美取向,来选择适合自己的帧率,拍摄自己期望中的短片。